【馆校共创】课堂“行走”文物间,博物馆里的思政课玩出新花样!

——三井实验小学德法教备组长会议暨思政育人工作室第54次活动

一、从“创新标杆”到“育人新篇”

2007年三井实验小学与常州博物馆“牵手”,成为全市首个博物馆挂牌学校。十八载,馆校协同育人的种子从博物馆不断生根发芽、蔓延生长,从美术馆“摄影+思政”跨学科课程到三杰纪念馆的红色课堂,场馆学习早已融入井小教学基因。2024年底,江苏省教育厅一纸《“博物馆里的思政课”建设通知》,让这份“超前布局”成为创新标杆。如今,带着“行走”的初心,回到博物馆的思政课正以更鲜活的姿态续写育人新篇章!

二、集体备课“炼”出金课密码

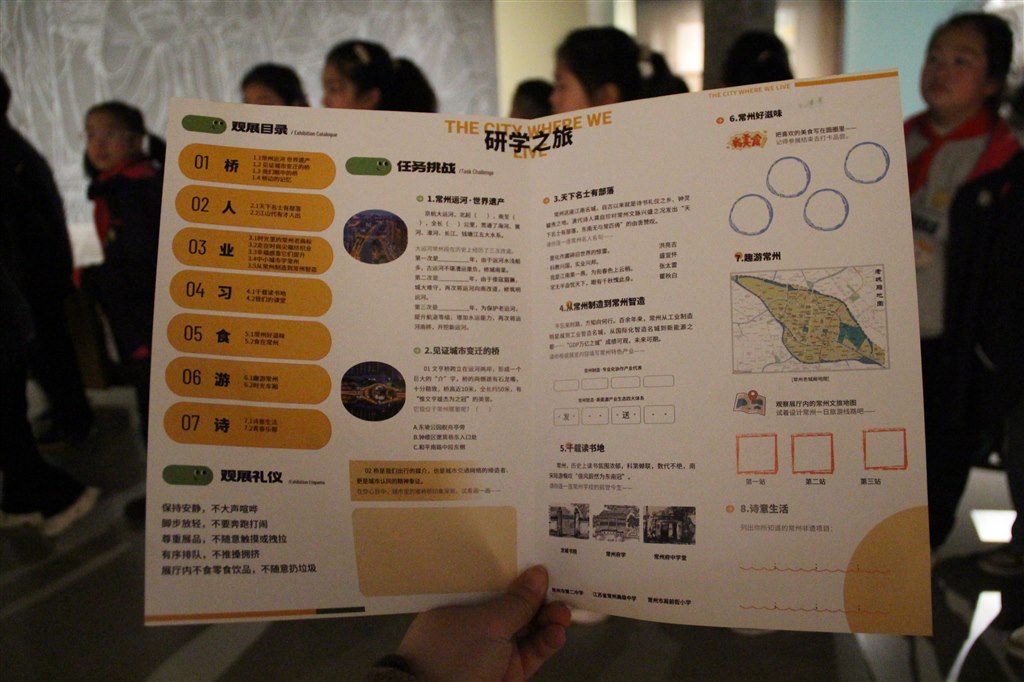

如何让文物“开口讲思政”?思政团队骨干成员来到常州博物馆,在路亚北副馆长的带领下实地考察、现场探究、挖掘思政课“生发点”。基于考察,思政骨干教师们围绕《博物馆里的思政课》整体课程设计展开“头脑风暴车轮战”研讨。从提炼文物的“政治认同”元素,到设计“老与少视界碰撞”的研学单,课程被反复“打磨”,只为让核心素养“落地生根”。正如刘诗思老师在备课中笑称的那样,“我们不是在备课,是在‘智造’育人密码!”

三、博物馆里的思政课:Z世代在文物弹幕中“解码家乡”

走进常州博物馆特展厅,思政课秒变“穿越直播间”!60后的纺织厂老照片被学生用平板扫描,弹幕瞬间炸屏:“外婆的同款工装!”“苏南模式是爷爷的青春盲盒!”

耿吉倩老师一节家乡常州思政微课在博物馆开讲,馆内的每一件文物,每一个角落,让书本上的家乡“活”起来,让生活中的家乡“厚”起来,让学生的感悟和家乡情“深”起来。钱琪瑶老师随即抛出研学任务,让学生用三个词定义“常州精神”,答案从“季子诚信”跨越到“新能源超跑”。学生们穿梭于圩墩陶器与智能制造展区间,千年历史成了“活教材”。“原来课本上的家乡,就藏在每一块砖瓦里!”一名学生感叹。

谈起博物馆里的思政课未来还能玩出哪些新花样,徐静副校长表示,学校未来还将推出“展陈进校园”“系列场馆课”等活动,让学习在每一处“现场”真实发生。

从泛黄照片到智能弹幕,从教研室的灯火到博物馆的青春足迹,三井实验小学的思政课正以“行走”的姿态,让历史照进未来,让教育回归生活。下一站,博物馆里的思政课还能怎么“玩”?我们拭目以待!